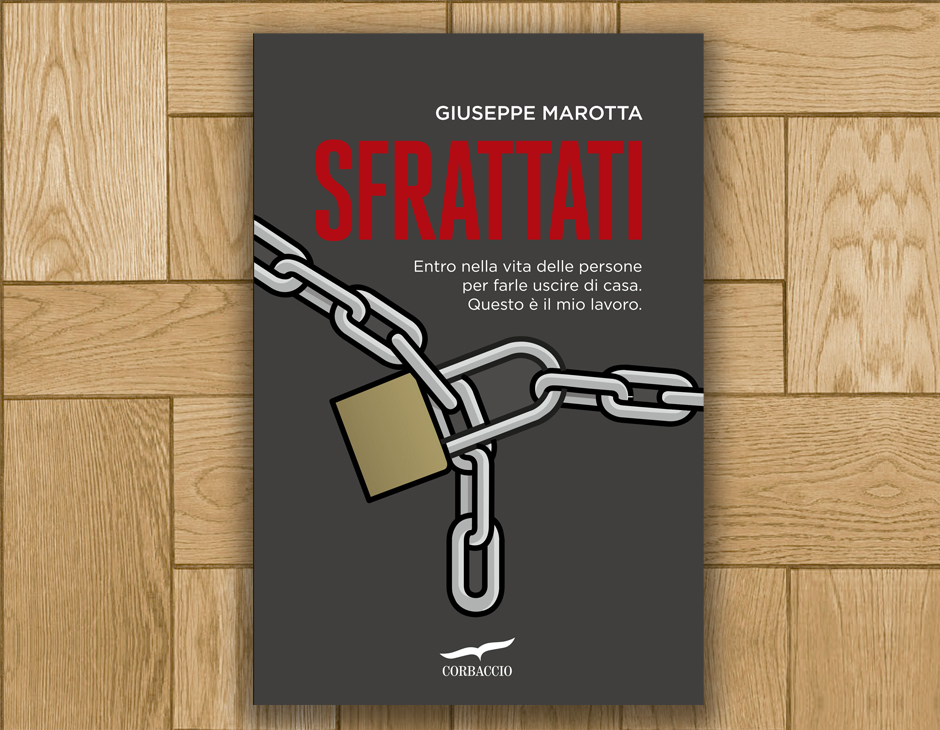

“La casa di un uomo è il suo castello”, parte con una citazione del giurista Edward Coke il romanzo Sfrattati, di Giuseppe Marotta (Corbaccio, pagg. 250, € 15; e-book € 9,99). Lui è un ufficiale giudiziario della Corte d’Appello di Milano, che ogni giorno si ritrova nello scomodo ruolo di eseguire sfratti. Il libro-diario è toccante, ma è anche un appello accorato al Governo perché quest’emergenza sta diventando il focolaio di una guerra metropolitana tra poveri, che si consuma, spesso in silenzio, ai margini delle grandi città.

In Italia ogni giorno centocinquanta famiglie perdono la casa, e ogni tre giorni c’è un suicidio a causa della crisi. «Il governo dimentica quanto il luogo in cui vivere determini la qualità della vita di un essere umano», ricorda Marotta, «e il Piano Casa, con la legge 124/2013, prevede solo piccoli contributi per i più bisognosi. Ma se non hai un lavoro 8.000 euro non risolvono il problema: bisognerebbe aumentare il numero degli alloggi popolari; ne abbiamo una media del 25% in meno di degli altri Paesi europei».

Lei racconta le storie delle vittime e “la rabbia che spira nelle periferie delle nostre città in questi giorni infuocati”. Il suo è più uno sfogo o una denuncia?

«La crisi economica ha contribuito non poco a spingermi a scrivere Sfrattati. Dal 2006 mi sono ritrovato sempre più spesso a mandare via di casa persone che avevano sempre pagato l’affitto ma che, avendo perso il lavoro, si erano ritrovate l’ufficiale giudiziario alla porta e provavano vergogna per questa loro condizione. Erano umiliate e disperate, e io ho voluto raccontare questa disperazione, il senso di fallimento, i drammi, le paure generate da questa crisi che non accenna a risolversi. Ma ho voluto parlare anche di noi ufficiali giudiziari, di come ci confrontiamo ogni giorno con queste solitudini, con persone in difficoltà che lottano per non perdere un alloggio o ottenerne uno nuovo. E di come cerchiamo di fare il nostro lavoro con coscienza e umanità. Del resto nessuno di noi lo sognava da piccolo, ma è un lavoro nobile, e qualcuno deve pur farlo».

Racconta che le persone spesso si confidano con voi, come se foste assistenti sociali o confessori…

«Sì, spesso le persone che subiscono uno sfratto raccontano all’ufficiale giudiziario anche quello che potrebbero tacere per dignità o pudore: segreti impenetrabili, paure ossessive, fatti intimi della loro vita, come se fossimo dei confessori. Il nostro, in fondo, è anche un lavoro di mediazione e le conoscenze di psicologia si rivelano utili: spesso abbiamo a che fare con casi disperati o con soggetti violenti e la capacità di ascoltare e di parlare è fondamentale».

Quali sono le storie più toccanti, quelle che le sono rimaste dentro?

«Per esempio quella dei due tunisini che tentano di lanciarsi dal balcone del terzo piano con i figli in braccio; o quella dell’imprenditore che, avendo perso la casa all’asta, non ha il coraggio di raccontare alla moglie e al figlio che dovranno lasciare l’appartamento. E poi i tanti, i troppi padri che, umiliandosi, si siedono davanti alla mia scrivania, qualche giorno prima dello sfratto, e implorano l’ennesimo rinvio perché non sanno ancora dove portare i loro figli. E ci sarebbero poi tanti altri casi che avrei potuto raccontare, come lo sfratto effettuato nei confronti di una signora, un po’ di anni fa. Era “sepolta in casa”. Quando abbiamo aperto la porta siamo stati investiti da un odore di rancido. Sul pavimento c’erano montagne di vestiti, coperte, centinaia di bottiglie di plastica vuote e scatole di panettoni aperti e smangiucchiati. I lampadari erano avvolti da ragnatele fitte, i materassi nella camera da letto erano divelti, le porte degli armadi sfondate. Mi fece davvero pena: aveva uno sguardo perso, reggeva una busta di plastica tra le mani e continuava a ripetere che doveva andar via, che era in ritardo nella consegna del lavoro. Le vicine mi raccontarono che era la sarta più brava del quartiere, poi una disgrazia le aveva portato via il marito, e l’unico figlio che aveva era un tossicodipendente, in carcere per rapina. Un vero strazio. Mentre giravo in quella casa lugubre, mi colpì una foto appesa a una parete che ritraeva lei con il marito e un bambino piccolo, sorridenti, che si tenevano per mano, appoggiati sul cofano di una vecchia Fiat 127 scintillante: era stata una famiglia felice».

Leggendo il suo libro si avverte un peso enorme da sopportare dal punto di vista umano. Ha mai pensato di cambiare lavoro? E gli anni hanno aggiunto o tolto qualcosa alla sua esperienza?

«Nelle prime pagine del libro racconto come mi sono ritrovato a fare questo lavoro e quali invece erano i miei desideri (volevo fare il giornalista o lo scrittore). Ma ora ho scritto Sfrattati anche per raccontare perché, alla fine, non dico ad amare questo lavoro, ma cerco di eseguirlo nel migliore dei modi possibili, cercando di valorizzare la sua grande funzione sociale: il compito dell’ufficiale giudiziario è ripristinare un diritto leso, accertato da un giudice con una sentenza. Se non ci fossero gli ufficiali giudiziari, ciò che un giudice decide rimarrebbe lettera morta. Con gli anni quindi ho assunto un atteggiamento molto più teso al conseguimento del risultato più che alla pedissequa applicazione del codice di procedura civile. Dopo tanti anni, quasi venti oramai, posso dire che non cambierei questo lavoro; certo è una professione dura, spesso complicata, la gente che incontri non ti dice mai “arrivederci”, però è un mestiere che non conosce la noia e se hai quel pizzico di curiosità per il genere umano è un mestiere che sotto questo aspetto aiuta molto».

Di Eleonora Molisani