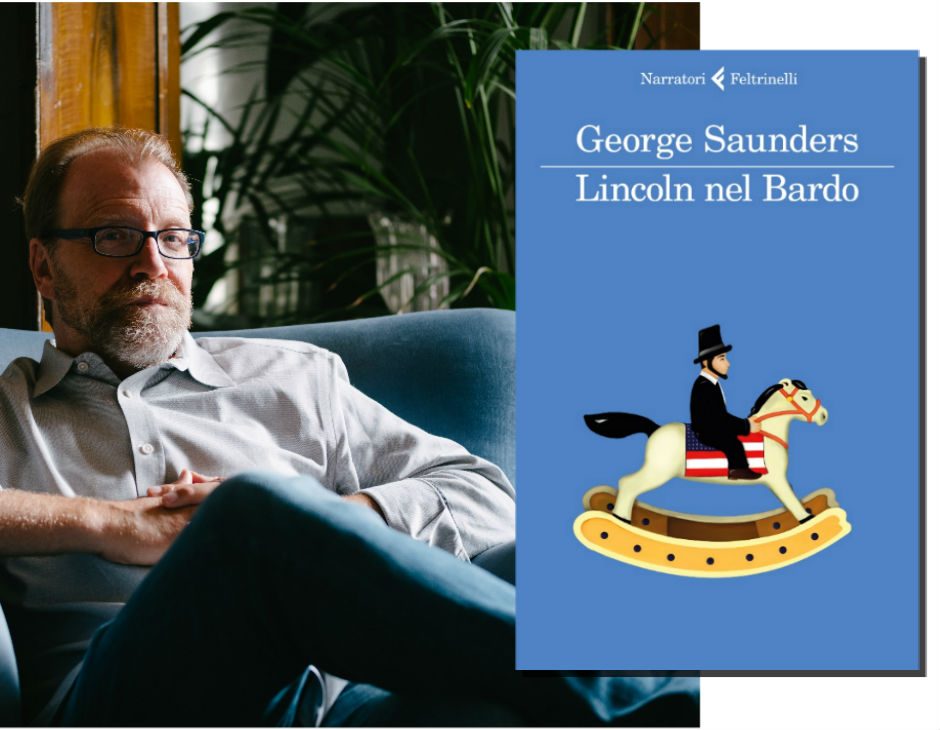

La guerra che nessuno vincerà mai? Sopravvivere alla morte di un figlio. È il tema del primo romanzo di George Saunders, Lincoln nel Bardo (Feltrinelli, € 18,50), dedicato ad Abramo Lincoln e al lutto inconsolabile per la perdita del figlio Willie.

Willie, 11 anni, muore in seguito a un raffreddore degenerato in tifo, ma non si rende conto di esserlo. La sua anima di bimbo vivace e curioso continua a vagare nel Bardo, il purgatorio buddista che sta tra l’aldiquà e l’aldilà. Svolazza inquieta attorno al padre, inginocchiato sulla bara e pietrificato da un dolore talmente devastante da tenere lo spirito del piccolo saldamente ancorato al mondo dei vivi.

Il romanzo si svolge tutto in una notte del 1862, periodo in cui il 16esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, nel momento peggiore della sua storia personale, si trova ad affrontare anche la tragedia della lunga e sanguinosa Guerra Civile, iniziata l’anno prima e in quel momento al culmine del suo strazio. Nel libro, attorno all’anima del ragazzo, aleggia una pletora di personaggi che, oltre a raccontare le loro storie, cercano di recidere il cordone ideale tra Willie e suo padre, per condurre l’anima del piccolo definitivamente nell’aldilà, in modo da godere della pace eterna che meritano i defunti.

Lincoln nel Bardo è un romanzo corale e intimista. Straziante e poetico, ma anche ironico e immaginifico, in cui spariscono i confini tra commedia e tragedia. È un affresco denso di pietà umana sui conflitti politici, quelli interiori, e sulle debolezze della carne; un’opera che sancisce il sorprendente e originalissimo talento narrativo di uno dei più osannati autori di storie brevi del mondo (che in questo libro – tra l’altro – sembra voler mettere in discussione anche l’idea stessa di romanzo).

Ho intervistato lo scrittore texano (ora tra i sei finalisti al Man Booker Prize 2017, il riconoscimento più importante per gli autori in lingua inglese), al Festival Letteratura di Mantova. Ecco che cosa ci ha detto del suo ultimo libro, che presto diventerà anche un film.

Il suo è un gioco letterario potente, misterioso, divertente. Ma la domanda di fondo è serissima, e la pone lei stesso: “Come si può continuare a vivere, amare e compiere grandi imprese, sapendo che le cose più importanti della nostra esistenza finiscono nel nulla?”.

«Le cose finiscono, ma noi umani siamo nati per amare. E il nostro cuore non si arrende mai, nemmeno quando le persone a cui siamo legati muoiono. La storia che racconto invita a riflettere sul fatto che “perdere” non deve essere sempre considerato una sconfitta. Cambiando prospettiva, la perdita può diventare fonte di saggezza, può spronarci a crescere interiormente e continuare a combattere per ciò in cui crediamo. Come è stato costretto a fare Abramo Lincoln, che è riuscito, nonostante un dolore personale devastante, a portare gli Stati Uniti fuori da un periodo storico tra i più bui: quello della Guerra Civile e della schiavitù».

Lincoln è costretto a combattere la sua guerra privata nel momento più caldo della sua guerra politica. Il romanzo parla di sconfitte, di morte, di inquietudine, eppure potrebbe essere lo script di una commedia (mi vengono in mente passaggi esilaranti sulle pulsioni sessuali dei defunti, ma anche dialoghi come quello tra il Presidente e lo schiavo nero che si insinua nella sua testa, raccontandogli il suo concetto di libertà)…

«Ho sempre pensato che il confine tra tragedia e commedia sia artificiale. Più che tristezza volevo esprimere il sentimento della vita, nelle sue infinite sfumature. Lettore e scrittore sono due perfetti sconosciuti, e per creare un rapporto di comunicazione intimo penso prima di tutto a creare un prodotto di intrattenimento. Ho scritto il libro come una sorta di improvvisazione ma poi ho letto e riletto i passaggi, finché non mi sono sentito sicuro che il lettore potesse trovarli divertenti e credibili. La qualità di quello che scrivo la misuro dal grado di intrattenimento e di credibilità (non nel senso di cosa realmente accaduta ma che potrebbe accadere). Leggo ogni singola frase e mi dico: “Se è credibile, allora può essere significativo per chi legge”».

Come è nato Lincoln nel Bardo?

«Venti anni fa venni a sapere che Lincoln, dopo la morte di Willie, andò nella cripta e chiese di riaprire la bara, per poter tenere per l’ultima volta tra le braccia suo figlio. Subito dopo la morte il corpo mantiene il suo aspetto, profuma ancora della persona che amavamo da viva. Quella scena non me la sono immaginata lugubre o grottesca, ma solo umana. Commovente. Sono partito da lì per questo sogno lungo vent’anni, in cui ogni singolo personaggio del libro sono io, con le mie inquietudini, i miei demoni, le mie passioni».

Senza perdere la vena surreale e ironica che caratterizza tutta la sua opera, in questo romanzo la vis satirica cede spesso il passo alla pietà. Il suo è un percorso artistico o anche umano?

«Sì, in questo romanzo c’è più pietà. Sono cresciuto, i miei figli sono cresciuti, riesco a parlare meglio di sentimenti, sono meno arrabbiato. Ma in generale, siccome viviamo in un eterno stato di perdita e sconfitta, e siamo tutti sulla stessa barca, dovremmo essere tutti radicalmente empatici».

Lei ha fatto studi di ingegneria geofisica, spedizioni scientifiche, poi la svolta: un master in scrittura creativa alla Syracuse University e la carriera di scrittore. Quando ha cambiato idea e perché?

«In realtà ho sempre sognato di fare lo scrittore però vengo dalla classe operaia, non c’erano molti soldi in famiglia e ho avuto l’opportunità di frequentare una facoltà scientifica. Quella prospettiva però mi ha aiutato moltissimo, perché il mio approccio alla scrittura è stato molto tecnico. Credo nel talento, ma penso che non sia sufficiente senza uno studio serio delle tecniche di scrittura».

Il suo libro (tradotto in tutte le lingue) negli Usa è uscito poco dopo l’elezione di Donald Trump e inevitabilmente ha messo in contrapposizione due Presidenti, a scapito dell’attuale…

«Gli americani lo hanno letto sicuramente con più passione politica rispetto agli europei, ma ho sempre dubitato del fatto che l’ironia possa far cambiare idea alla gente. Chi la pensa in un certo modo non cambierà sicuramente idea perché il suo Presidente viene messo in ridicolo o preso in giro, come capita a Trump sui giornali e sui media, da quando è stato eletto. La satira è un segno di libertà, ma questo è un periodo storico in cui bisogna rispondere con la serietà. Non spetta a uno scrittore influenzare politicamente chi legge».

Lei è buddista. C’è vita oltre la morte?

«Secondo me la fine non è realmente la fine di tutto. Ma, più che crederci, ci spero».

Eleonora Molisani @emolisani

(Foto Adolfo Frediani)